一. 引言

成功的小組查經必須有好的材料。坊間有很多查經的材料,網路上也有不少,但是一般教會的小組使用時,往往發現一些困難。例如,問題太簡單,無法引起興趣,或是問題太難,無法回答,因為這些材料是通用的,不是按使用者的需要設計的。 並且,有些材料的目的是旨在明白經文,應用問題似乎顯得隨機,沒有經過設計。還有些材料問題出得很好,但問題與問題之間顯得鬆散,不一定有一個主題,以致組員查完以後,很容易忘記。

筆者近日與一批弟兄姊妹一同學習編寫小組查經材料。我們的起點是十步釋經。一段經文經過十步釋經的處理,基本上我們已經收集了小組查經所需要的資料,包括問題和答案。但是從十步釋經轉換成小組查經材料,其中還要經過一些考量和設計。第一件事就是決定查經的主題; 其次是設計問題。因為內容是根據十步釋經,問題與問題之間圍繞着一個主題,查經就不會顯得鬆散,討論也比較不易偏離聖經。

二. 查經主題

查經的主題類似釋經講道的主題。十步釋經的「經文主題」是歷史性的(第七步),小組查經的主題是超時空的,它是從十步釋經的第八步「應用原則」來的。有時應用原則可以直接使用,有時應用原則可能包含一個以上的教訓,可以選擇其中一個作為查經主題。選擇的因素可以包括:

*按組員的需要,必須是組員所關心的;

*在有限的時間內可以完成討論的;

*有些教訓須要牽涉太多本段經文以外的經文,應當避免。可以留給專題式查經。

茲以路得記一章1-7節為例:

1當士師秉政的時候,國中遭遇饑荒。在猶大的伯利恆,有一個人帶著妻子和兩個兒子往摩押地去寄居。2這人名叫以利米勒,他的妻名叫拿俄米;他兩個兒子,一個名叫瑪倫,一個名叫基連,都是猶大伯利恆的以法他人。他們到了摩押地,就住在那裡。3後來拿俄米的丈夫以利米勒死了,剩下婦人和他兩個兒子。4這兩個兒子娶了摩押女子為妻,一個名叫俄珥巴,一個名叫路得,在那裡住了約有十年。5瑪倫和基連二人也死了,剩下拿俄米,沒有丈夫,也沒有子。6她就與兩個兒婦起身,要從摩押地歸回;因為她在摩押地聽見耶和華眷顧自己的百姓,賜糧食與

他們。7於是她和兩個兒婦起行離開所住的地方,要回猶大地去。

以筆者做的十步釋經為例,1 第七步得到的「經文主題」是:「拿俄米隨丈夫離開應許之地而遭神管教,決定歸回。」經過歷史文化因素的化解,第八步得到的「應用原則」是:「屬神的兒女做了不合神心意的決定,蒙神管教,應該及時悔改。」這個應用原則包括了:做決定、明白神的心意、苦難、神的管教、悔改等教訓。按以上所列因素,可選其中一項作為合適個別小組的查經主題。例如小組慕道友較多,或查經時間只有三十分鐘,那麼討論「明白神的心意」可能不大合適。以下討論的例子,我們假設有四十五分鐘查經,選擇以「人生的決定」作為主題。

三. 問題設計

有了查經主題,確立了目標,問題的設計就須要帶領組員走向主題。問題之好壞在於它能否引導組員找到重點或主題。

問題的設計是反向操作。先想想你要甚麼答案,然後設計一個問題來引導組員的思路。「答案從組員口中說出來,帶領者就成功了。」

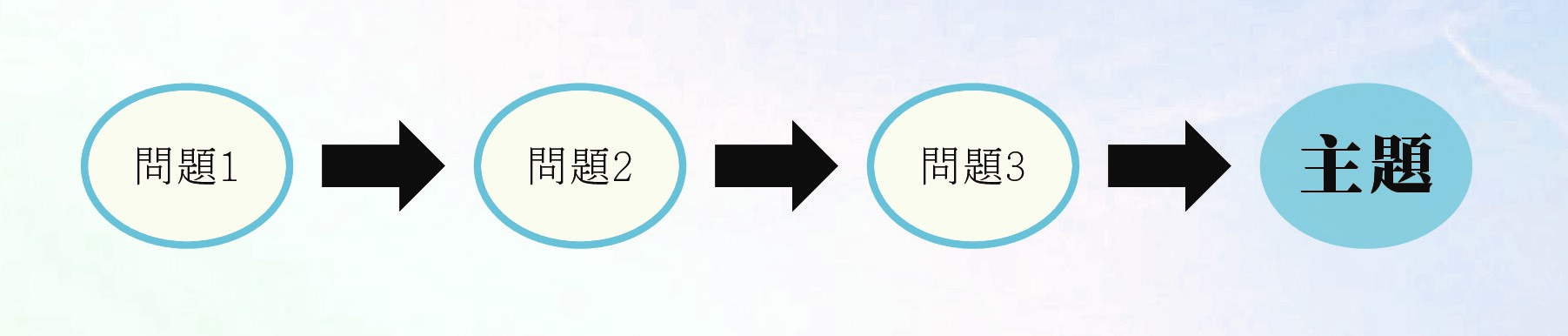

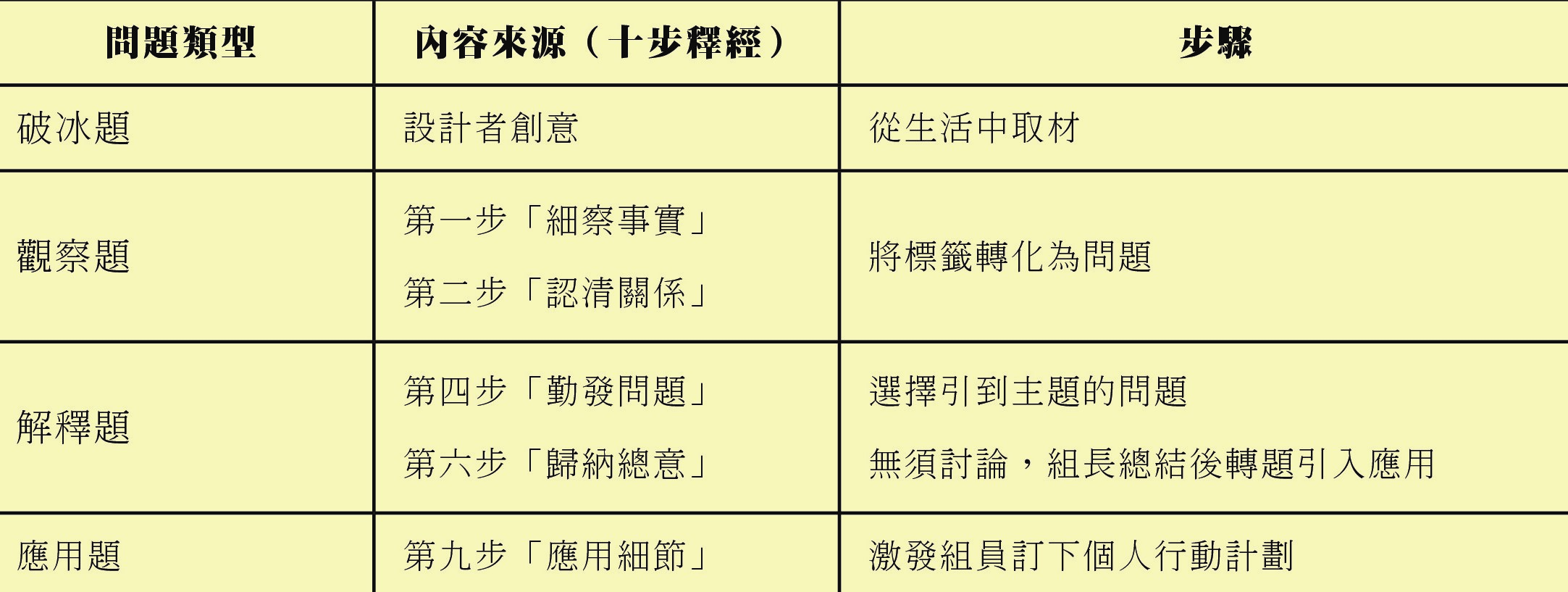

一般小組查經多是按歸納法。使用的問題不外以下四類:

破冰題和應用題的設計,我們在下期再討論。本文討論如何從十步釋經萃取小組查經的觀察題和解釋題。

觀察題要從十步釋經的第一、二步取材。 例如,從「人物」的標籤,我們可以問「經文中有哪些人物?」,接着從「親友的關係」的標籤,我們可以問「他們之間有甚麼關係?」,再從「情況」的標籤,我們可以問:「他們各做了甚麽決定?」觀察題的目的,就如十步釋經的貼標籤,就是讓組員仔細閱讀經文並熟悉經文內容,並不牽涉到解釋。觀察題比較容易回答,放在解釋題之前,可以讓每個組員(無論對聖經是否熟悉)都能參與,增進小組動力。一個常見的錯誤是將第四步的定義性問題當作觀察題,例如「士師時代有何特徵?」「摩押在甚麼地方?」等。

解釋題可以直接引用第四步「勤發問題」所列出的問題, 按本次查經主題來選擇小組研經的問題。再以路得記一章1-7節為例,筆者所著《投靠在耶和華的翅膀下》對這幾節經文提出二十個問題, 但是它們不全都與本次的查經主題「人生的決定」有關,所以我就從其中選擇了兩題:

1. 以利米勒決定移民摩押,有哪些可能的因素?

2. 拿俄米為甚麼決定回歸?從她的決定如何看出她的信心?

但是從以利米勒的決定到拿俄米的決定,間隔有十幾年,其中拿俄米所經歷的,影響了她後來的決定。所以須要加一題觀察題:「拿俄米受了哪些苦?」接着我們追問:「你認為她最大的苦難是哪一件?」追問的目的為要讓組員注意到以利米勒家族面臨絕後的危機,進而帶出作者寫全卷書的目的,就是拿俄米如何得到一位後裔,為以利米勒家留名。這一題前半是觀察,後半是解釋,所以是混合題。

十步釋經使用歸納法,着重邏輯和結構,第四步所得來的問題偏於理性。但後現代的人注重感受,最好能加一些感性問題,使組員更能進入聖經人物的心靈世界。例如,我們可以問:「假想你是拿俄米,你心中會有甚麼感受?」但是不能全都用感性問題,因為不能達到明白作者原意的目的。

四. 小結

綜上所述,我們按查經主題「人生的決定」,設計了五題觀察和解釋問題:

1. 這 裏 有 哪 幾 個 人 物 ? 他 們 各 做 了 甚 麽決定?

2. *以利米勒決定移民摩押,有哪些可能的因素?

3. *拿俄米受了哪些苦?你認為她最大的苦難是哪一件?

4. 假想你是拿俄米,你心中會有甚麼感受?

5. *拿俄米為甚麼決定回歸?從她的決定如何看出她的信心?

根據經驗,小組若在十人以下,小組長掌握時間,目標導向,這五題可以在二十分鐘完成討論。若是破冰用掉五分鐘,剩下二十分鐘,可以用來回答應用題。但有的小組可能時間不夠,我們建議至少討論有*的三題。這樣,我們仍然可以將查經主題「人生的決定」帶出來。

(下期續)

附註

1 舒瑞允:《投靠在耶和華的翅膀下—路得記十步釋經研讀》(美國:聖言,2013),頁35。

2 徐武豪:《工欲善其事—如何準備小組查經》(加拿大:恩福協會,2010),頁63,頁121。

3 葛道寧:《讀經樂:如何讀聖經和查考聖經(8講)》[網上視頻];取自海外校園橄欖社區網頁(ocochome.info/小組建造/培訓課程/bgs /gdn-8/);

瀏覽於2019年11月3日。

4 賴若瀚:〈如何將觀察資料轉化成觀察問題〉,《聖言通訊》第十期,2009年2月,頁5。

5 賴若瀚:〈如何提出解釋性問題〉,《聖言通訊》第十一期, 2009年8月,頁5。

6 舒瑞允:《投靠在耶和華的翅膀下》,頁15-33。

创世记第二十四章记载了一个着名的故事,就是亚伯拉罕为儿子以撒娶妻。创世记用了31节经文描述创造的过程(创一),却用了67节讲述为以撒娶妻的故事,可见这事的重要性。但是究竟这个故事为甚么重要呢?现代读者应该如何应用这章经文呢?

创世记第二十四章记载了一个着名的故事,就是亚伯拉罕为儿子以撒娶妻。创世记用了31节经文描述创造的过程(创一),却用了67节讲述为以撒娶妻的故事,可见这事的重要性。但是究竟这个故事为甚么重要呢?现代读者应该如何应用这章经文呢? 在使用和教學「十步釋經法」的過程中,發現學員多數不太願意做第六步驟「歸納總意」, 就是歸納經文的總意。即使有做,也是一兩句話,與第七步驟的「主題」幾乎沒有差別。原因可能是這一步比較繁瑣,或是學員不知如何着手。

在使用和教學「十步釋經法」的過程中,發現學員多數不太願意做第六步驟「歸納總意」, 就是歸納經文的總意。即使有做,也是一兩句話,與第七步驟的「主題」幾乎沒有差別。原因可能是這一步比較繁瑣,或是學員不知如何着手。